鉱山研究最新号

第99号 2023年6月

伊藤和則 追悼・高岡秀俊

高岡保子 高岡秀俊の略歴とせいかつぶり

鉱山研究編集委員会 鉱山名の表記〰金属名を付さず「〇〇鉱山」とする〰

村田 淳 仮説 友子の起源と機能〰擬制的家父長制親子関係〰

村田 淳 鉱山の薪と木炭の利用〰足尾鉱山を例として〰

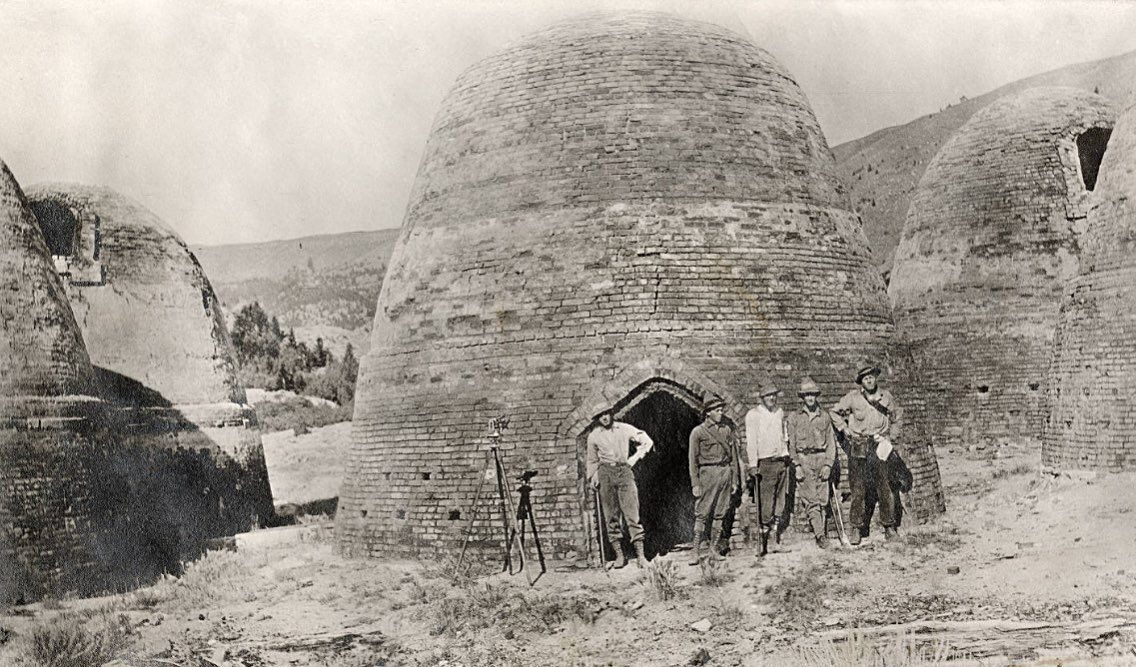

村田 淳 増冨鉱山巡検報告

金丸哲也 古書籍ボタ拾い、日本全国北から南から(14)

金丸哲也 《新刊紹介》五十公野裕也著『宮城県鉱山誌』金港堂出版部

金丸哲也 《新刊紹介》猪木武徳著『地霊を訪ねる もうひとつの日本近代史』筑摩書房

◎問合せ先; 村田 淳 電話:(045)401-5259 E-Mail:sunao-murata[at]asahinet.jp

金属鉱山研究会会報、金属鉱山研究、鉱山研究バックナンバー

『金属鉱山研究会会報』(No.1~No.61)主要目次

No.1 研究会発足経過など 8P 1973年11月

No.2 中富兵衛 永岡鶴蔵の伝記をめぐって。田中直樹 筑豊石炭砿業史年表について

8P 1974年5月

No.3 吉城文雄 東北鉱山の近代化とお雇い外国人 8P 1974年7月

No.4 稲葉誠太郎 足尾銅山図絵について。 蘇原松次郎 けい肺法をめぐって

(足尾例会) 12P 1974年9月

No.5 松井勝明 友子制度について 8P 1974年11月

No.6 村上安正 採鉱の歴史―足尾銅山を中心に― 8P 1975年1月

No.7 海老原勇 閉山後のけい肺問題 8P 1975年4月

No.8 村上安正 続・採鉱の歴史 8P 1975年6月

No.9 二村一夫 鉱山業における労資関係の歴史的概観 8P 1975年10月

No.10 片山 久 金属鉱山の婦人活動 8P 1976年3月

No.11 菅井益郎 明治後期の鉱毒問題 8P 1976年7月

No.12 利根川治夫 大正時代までの神岡鉱山の鉱害問題 8P 1976年9月

No.13 坂巻幸雄 公害源としての休廃止鉱山とその対策 8P 1976年12月

No.14 武田晴人 日本産銅業史研究の若干の問題点 8P 1977年3月

No.15 松尾 洋 麻生 久と日本の労働運動 8P 1977年6月

No.16 山崎俊雄 技術史研究の現状と課題 8P 1978年1月

No.17 左合藤三郎 山例五十三条試考 8P 1978年7月

No.18 須田和子 じん肺の当面する問題と患者の実態から 8P 1978年10月

No.19 左合藤三郎 書評・友子の社会学的考察。村上安正 セットウ試考 16P

1978年11月

No.20 原 一彦 一九三〇年代の鉱山と労働者の状態 14P 1979年6月

No.21 村串仁三郎 友子についての一考察 12P 1979年8月

No.22 村上安正 近世足尾銅山考 12P 1979年10月

No.23 武田晴人 第一次大戦後の古河財閥 12P 1980年3月

No.24 松田解子 鉱山ぐらし今昔 12P 1980年6月

No.25 松井勝明 荒川から尾去沢へ 12P 1980年9月

No.26 杉本賢治 足尾銅山の戦中戦後 12P 1980年11月

No.27 二村一夫 足尾暴動の基礎過程再論 16P 1981年3月

No.28 森村 勝 ヨーロッパ金属鉱山史の序章 8P 1981年6月

No.29 村上安正 文学作品から見た鉱山 16P 1981年7月

No.30 村串仁三郎 江戸時代の資料に見る友子の実態。村上安正 近代友子とその技術

的側面 松井勝明 友子に関する鉱山稼行形態 28P 1982年1月

No.31 市原 博 第一次大戦後の足尾銅山労資関係 12P 1982年4月

No.32 村上安正 戦後の金属鉱山概観 16P 1982年6月

No.33 原 一彦・松井勝明 戦後金属鉱山の合理化と労働運動 16P 1982年11月

No.34 谷 有二 金属鉱山と地名 12P 1983年1月

No.35 飯田賢一・東海林吉郎・布川 了・村上安正 特集「足尾銅山の内と外」 20P

1983年4月

No.36 村上安正 鉱源開発と採鉱技術との関連をめぐって 16P 1983年6月

No.37 パオロ・カルウヴェッテイ イタリア人から見た日本 12P 1983年8月

No.38 松井勝明 明延鉱山労働運動史をめぐって 他 16P 1983年12月

No.39 杉本・松井・村上 鉱山ばなしをめぐって(1) 16P 1984年4月

No.40 杉本・松井・村上 鉱山ばなしをめぐって(2) 16P 1984年7月

No.41 斉藤典生・島崎和夫・村上安正 (日立合宿例会特集) 24P 1984年1月

No.42 杉本賢治 書評特集・現代じん肺20年のあゆみ.村上安正 会津の鉱山 12P

1985年1月

No.43 村上安正 日本銅鉱業史試論 16P 1985年4月

No.44 原 一彦 レアメタルをめぐる動向 12P 1985年6月

No.45 水口為和・松井勝明・村串仁三郎 (土肥合宿特集) 16P 1985年9月

No.46 杉本賢治 足尾・小滝会のことども 16P 1985年11月

No.47 村上安正 鉱山雑談 ―採鉱の今昔― 16P 1986年4月

No.48 松井勝明 明治末別子銅山労働運動の特徴 16P 1986年9月

No.49 村上安正 大正期の足尾銅山 16P 1986年11月

No.50 原 一彦 産業構造調整と円高不況下の金属鉱山 16P 1987年2月

No.51 川俣修壽 地域問題を考える 16P 1987年6月

No.52 松井・利根川 秋田県北鹿地帯の鉱山合理化と現況 20P 1988年2月

No.53 武田晴人 日本産銅業史をめぐって 12P 1988年6月

No.54 司会・松井 原 一彦氏を偲んで 16P 1988年9月

No.55 林 功郎 生きる証明 第二部を終わって 12P 1988年11月

No.56 三浦佐久子 小説を書く立場から見た足尾 14P 1989年4月

No.57 村串仁三郎 イギリスにおける坑夫同職組合について 12P 1989年5月

No.58 松井勝明 荒川鉱山と尾去沢鉱山における鉱夫の労働と生活 12P 1989年7月

No.59 村上安正 鉱山調査の実際的方法 12P 1989年8月

No.60 畠山秀樹 明治期別子銅山の雇用近代化について。久保敦子 栃洞坑内見学記

斉藤光春 神岡合宿断片(神岡合宿特集) 16P 1989年11月

No.61 駒場正夫 ITSあれこれ 12P 1989年12月

*以上全て絶版。閲覧はそれぞれの地域での所蔵機関に問合せてください。

『金属鉱山研究』改題新裝版(号数は『金属鉱山研究会会報』の号数を継承)

第62号 1990年6月

論文

市原博 北海道の友子について

松井勝明 江戸時代末期尾去沢銅山-友子の合法的存在

村上安正 探鉱係員の仕事

坂巻幸雄 鉱床探査の昔と今

神山英昭 閉山後の足尾町/

久保敦子 鉱山会社の体質について

随想

川俣修壽 渡良瀬逍遥

資料紹介

橋本康夫 斎藤光春 『鉱山の友』(足尾鉱業所社内報)の解説、『鉱夫の友』総目次Ⅰ第1号~第40号

第63号 1991年3月

左合藤三郎さんを偲んで

左合比登志 仕事がすべてだった父 藤三郎

加藤登来子 「父藤三郎」

村上安正 執念の人 左合藤三郎

田中直樹 左合藤三郎氏と鉱山史研究

論文

太田貞祐 足尾銅山本山坑友子組合の交際―奉願帳・寄付帳・浪人附き合い―

随想

杉本賢治 紅葉にかこまれたやま―小坂鉱山合宿に参加して―

資料紹介

橋本康夫 斎藤光春 『鉱夫の友』総目次Ⅱ 第41号~第81号

第64号 1991年7月

論文

大塚一二 強制連行、韓国側名簿について

市原博 戦時下の朝鮮人炭鉱労働の実態・補論

久保敦子 足尾銅山をめぐる科学者たち

杉本賢治 坑内の仕事―私の経験を通して―

松井勝明 友子の墓について―荒川鉱山の調査から―

資料紹介

青木隆夫 石炭博物館所蔵北海道友子関係資料の解説と目録

第65号 1992年1月

論文

荻慎一郎 門屋養安と院内銀山(序章)

佐藤任 鉱物の比重選別装置のルーツを訪ねて

資料紹介

松井勝明 尾去沢鉱山の『友子資料』の解説と目録

第66号 1992年9月

松井勝明さんを偲んで

松井和子 夫 松井勝明の死を悼む

村上安正 松井勝明さんの思い出

遺稿 松井勝明 私と荒川鉱山

松井勝明 労働運動と著作のあゆみ

論文

長谷川利平 初期の佐渡相川と人口問題

村上安正 1950年代の足尾鉱業所

杉本賢治 続坑内の仕事―鏨運搬夫―

随想

市原博 「朝鮮人強制連行に関する国際シンポジウム」に参加して

資料紹介

坂巻幸雄 休廃止鉱山データベースとしての『日本鉱産誌』

村串仁三郎 イギリス18世紀中葉の金属鉱山鉱夫の「友愛協会」の規約

第67号 1993年3月

太平洋炭礦(株)釧路鉱業所見学記

村上安正 太平洋炭礦で得たもの

松井和子 太平洋炭礦見学記

杉本賢治 太平洋炭礦の印象

坂本悠一 失われた鉱山と鉄道を訪ねて―東京農大坂本ゼミ「実習」便り

論文

寺島敏治 釧路炭田に於ける三井鉱山(株)釧路炭鉱の意義

古川新吉 常磐炭鉱の概要―炭鉱職員の経験から

随想

佐藤 任 五台山探訪記

資料紹介

岡田廣吉 釜山炭鉱の鉱夫雇傭「制約証」―反古の中から

第68号 1993年7月

論文

吉岡正一 夕張登川、楓地域の友子交際―戦後北海道に残存した友子の実態

杉本賢治 近世から近代への移行期における鉱山の道具

村上安正 採鉱の仕事と道具の文献考察―主として手掘り採鉱について

佐野郁夫 削岩機の変遷

長谷川利平次 佐渡金山と相川遊郭

第69号 1994年3月

釜石鉱山

昆 勇郎 釜石周辺をめぐる先人たちの活躍

岡田廣吉 釜石鉄鉱山の高炉製鉄

釜石鉱山統計資料

イギリス炭鉱

青木隆夫 イギリスの石炭産業と炭鉱展示施設

村串仁三郎 英国の炭鉱廃止の事情

村田淳訳 キャップハウス炭鉱を中心とした地域の略年表

資料紹介

青木隆夫 北炭社内報『炭光』掲載の友子動向―1929~1934年友子取立関連記事

第70号 1994年9月

多田銀山

鈴木盛司 発掘調査が語る”多田銀山”の夢

鶴田榮一 多田銀銅山と顔料

村上安正 歴史的鉱山についての考察―多田鉱山と治田鉱山をめぐって

佐藤一男 黄金伝説の多田銀銅山行

論文

黒川静夫 三重県紀和町、楊枝川銅山、水車谷の遺跡

藤本鐵雄 明治期に見る別子と足尾の経営

資料紹介 松岡 精 院内銀山の明治39年1月4日の火災事故―『秋田魁新報』の記事の紹介

第71号 1995年7月

論文

寺島敏治 北樺太石油(株)の現場視察者と生活について-『北樺太石油(株)創立10周年記念写真帖』を中心に

資料

日鉄鉱業(株)葛生鉱業所資料

松井和子 英国炭鉱夫じん肺の病因論史(1800年から1952年)

第72号 1995年9月

鉱山と環境-閉山後の坑道および跡地の再開発

黒崎尚武 釜石鉱山と地下利用について

亀沢修 鉱山文化を活かした町づくりに挑む

川俣修壽・クラフト活動で活性化に取り組む北海道置戸町

(参考資料)鉱山・地域特性からみた再開発メニューの適用可能性一覧表ほか

資料紹介

青木隆夫・大正初期夕張の「坑夫社界(生活)」概観―大正3年『北海タイムス』連載記事「山の男」より―

第73号 1996年6月

栗山小八郎さんを偲んで

村上安正 鉱山に生きた故栗山小八郎さん

亀沢修 栗山小八郎さんを偲ぶ

栗山小八郎略歴

森村勝さんを偲んで

村上安正 信念のひと、森村勝さんを偲ぶ

黒岩俊郎 森村さんを偲ぶ

森村勝氏の略歴と著作

論文と紹介

早坂元興 アフリカにおけるダイヤモンド鉱山の現状と産業遺産

木村高子 青銅器時代のキプロス島エンコミを巡る銅の運搬ルート

樋口康則 合同資源産業株式会社の金属鉱山事業の概要

寺島敏治 『サガレン日記』に見るオハ鉱場(1)―新入社員・岡榮の目を通して―

第74号 1997年4月

論文と紹介

ドナルド・スミス 932年麻生炭坑争議:民族間連帯成立の難しさ

佐藤一男 U.S.A.鉱山史協会第7回年次大会に出席して

寺島敏治 『サガレン日記』に見るオハ鉱場(2)―新入社員・岡榮の目を通して―

劉天純 中華人民共和国金属鉱山関係雑誌目録

村田淳訳 第3回国際鉱山史会議で提案

第75号 1997年7月

制作・解説>川俣修壽 鉱山関係新聞記事データベース 1991年1月1日~1996年12月31日

第76号 1998年12月

追悼

村上安正 巨星墜つ-蘇原松次郎氏の死を悼む

村上安正 飯田賢一さんを悼む

論説

村串仁三郎 朝鮮人鉱夫の友子加盟について

杉本賢治 鉱山とボーリング(試錐)

報告

佐藤一男 U.S.A.鉱山史協会第8回年次大会に出席して

佐藤一男 世界鉱山サミット小坂に参加して

資料紹介

寺島敏治・安別炭鉱の写真をめぐって

相沢一正 櫛形村友部の煙害補償―現・茨城県多賀郡十王町、樫村安寿家資料より―

第77号 2000年 4月

特集・草倉鉱山

佐藤一男 金属鉱山研究会鹿瀬大会から

佐藤一男 草倉鉱山と交際飯場

<草倉鉱山資料紹介>

草倉銅山友子墓調査 竜蔵寺

草倉銅山(鉱区)資料[古河鉱山株式会社鉱山部昭和41年4月]

『東蒲原郡案内』(抜粋)[東蒲原郡役所大正 3年10月]

U.S.A.鉱山史協会報告

佐藤一男 U.S.A.鉱山史協会第九回年次大会に参加して>

第78号 2000年 5月

論文

デイビット・G・ウィットナー(訳・畠山次郎)・炉芯冷固―アメリカと日本の製鉄業における技術移転に関するケーススタディー/David.G. Wittner, Chiling before theBlast

西脇 康 享保小判の製造工程から見た入札請負制と色付(色揚)技術

U.S.A. 鉱山史協会報告

佐藤一男 U.S.A.鉱山史協会第十回年次大会に参加して ―コロラド州ユーレ―

資料紹介

ドナルド・スミス<編集・翻訳> U.S.A.塵肺の現状

文献目録

ドナルド・スミス<選> Selected English-Language Works

Japanese Coal mining(日本の炭鉱についての英語文献)

第79号 2001年5月

論文

寺島敏治 三井鉱山(株)における炭砿会社支配のあり方―本店と支店化が進む台湾・基隆炭鉱と北海道・太平洋炭砿の場合―

随想

小野崎敏・本の道草 足尾銅山こぼれ話

U.S.A.鉱山史協会報告

佐藤一男 第11回U.S.A.鉱山史協会大会から―ネバダ州トノパ―

第80号 2002年10月

論文

天野武弘 絹雲母の粟代鉱山

今野 勉 小社会における集団の変遷―北海道・登川炭砿における「友子」の場合―

資料紹介

今野 勉 登川坑自坑夫友子の規録

佐藤一男 水替無宿人を送った会津街道

巡検報告

水口為和 第2回伊豆地方鉱山遺跡巡検記

第81号 2004年12月

追悼 太田貞祐、松田解子

論説・聞き書きほか

黒川静夫 紀州鉱山の推移

佐藤一男 会津が生んだパーライト開発の父・桑原寛

寺島敏治 赤平大会とその後の収穫―唐羽『基隆顔家発展史』を読んで

佐藤一男 守られた友子の約束

菊池今朝和 ある炭坑夫からの寝聞き

小野崎敏 ノヴァリスの「鉱夫の歌」

合宿・巡検・大会報告

久保敦子 大森銀山・たたら見学

水口為和 第3回伊豆地方鉱山遺跡巡検記

佐藤一男 第13回U.S.A.鉱山史協会大会に参加して―アイダホ州ワーレス

2003年国際鉱山歴史会議赤平大会 プログラム・サマリー・感想

武田晴人 大石道義 長渡隆一 山田大隆 茶谷十六 坂巻幸雄 丸山もとこ

ドナルド・スミス 橋本康夫 石川孝織 佐藤宥紹 寺島敏治 工藤教和 久保敦子 川俣修壽 村田淳

第82号 2006年8月

特集 足尾銅山

小野崎敏 足尾学の再構築への試み

土井徹平 足尾銅山の労働編成と飯場制度

村上安正 『足尾銅山史』紹介

村上安正 『足尾銅山史』を上梓して

村田 淳 資料紹介 「足尾銅山ノ鑛煙毒ノ事件」

――――――――――

本田正男 西沢金山とその時代―遺物から見た鉱山―

田村辰雄 鉱山・非鉄金属産業における労働運動の現状

佐藤一男 会津藩諸金山の定めから

佐藤一男 鉱山事故・不注意にも原因がある

佐藤一男 朝鮮人労務者を最後まで守った吉原伝吾を偲ぶ

西伊豆巡検の報告

水口為和 第4回伊豆地方鉱山遺跡巡検記

資料 (1)西伊豆町鉱山位置図 (2)禰宜之畑鉱山図 (3)仁科川鉱脈図

秩父巡検の報告

川島和子 秩父巡検レポート

遠田義則 秩父鉱山における石灰沢坑内と結晶質石灰岩

資料 ニッチツ鉱山の歴史年表、秩父鉱山・日窒鉱山坑道図、秩父鉱山石灰沢坑採坑図(杉本賢治)

第83号 2007年3月

特集 夕張市石炭博物館存続問題

吉岡宏高 夕張石炭博物館の再開に向けて―それまでの経緯と運営計画―

村串仁三郎 日本鉱山史から見た夕張石炭産業遺跡

山田大隆 危機にある夕張石炭産業遺産をどう保存するか

関係資料

北海道産業考古学会・産業考古学会 夕張市の石炭産業遺産(石炭博物館)に関する評価書

夕張市石炭博物館・SL館・炭鉱生活館・鹿の谷倶楽部の存続要望書(夕張炭鉱史資料存続と発展を考える全国シンポジューム集会)

高橋はるみ北海道知事への書簡(山田大隆)

炭鉱の記憶推進事業団(NPO)設立趣意書

炭鉱の記憶推進事業団定款(案)

前号特集足尾銅山への補足

小野崎敏 足尾銅山の事業展開から見た川崎産業史―地域の人と技術と事業展開―

猪俣二兵 わたしの足尾銅山製錬所―銅の世界史を見つめて―

村串仁三郎 書評 小野崎敏編著『【小野崎一徳写真帖】足尾銅山』

『鉱山研究』に改題

第84号 2007年10月

特集 鉱夫の職業集団『友子』

土井徹平 友子研究の現状と課題

村串仁三郎 20年間のわが友子研究を振り返って

村田 淳 取立免状から見た友子組織の分布と目録

土井徹平 友子研究文献目録

荻野善弘 書評 村串『大正昭和期における鉱夫同職組合「友子」制度』

――――――――――

本田正男 投薬瓶が語る大正労働運動の一断面

小野崎敏 足尾博物館の設立について

本田正男 ある『鉱山労働組合運動史』を読んで

水口為和 第5回伊豆地方鉱山遺跡巡検記

久保敦子 書評 小野崎敏『足尾銅山物語』

第85号 2008年3月

鈴木 孝幸 明和銅座の財政構造

土井 徹平 新発見の足尾銅山本山坑友子史料について

村串 仁三郎 その後の夕張石炭博物館問題について

村上 安正 金属鉱山研究会の35年

川俣 修壽, 村串 仁三郎 D・H・ロレンス『息子と恋人』の炭鉱風景の翻訳についてメール談義

水口 為和 第6回伊豆地方鉱山遺蹟巡検記

Shuji Kawamata, The modern metal mine in Japan

第86号 2009年3月

竹村恒彦 石炭産業の再編と暖房炭市場―第3次石炭産業以降の北海道に於ける家庭暖房燃料からの撤退過程―

寺島敏治 戦間期における炭鉱会社の経営者像

本田正男 搗鉱機の木製プーリー(日向鉱山)

川俣修壽 万代鉱の湧出ヒ素と八ツ場ダム報告

水口為和 第7回伊豆地方鉱山遺跡巡検記

久保敦子 Cripple CreekにおけるMHA 大会

橋本康夫 金属鉱山研究会の25年を振り返って―2通の手紙の光と影―

金丸哲也 古書籍ボタ拾い日本全国北から南から(1)

金丸哲也 書籍紹介

第87号 2010年3月

本田正男 鉱山便所考―鉱夫の便所・役宅の便所―

佐藤一男 会津最後の山師の回顧―会津の鉱山に生まれて―

菊池今朝和 大黒鉱山をめぐる人々

石川孝織 釧路コールマインとベトナム石炭産業―各炭鉱訪問記録を中心に―

水口為和 第8回伊豆地方鉱山遺跡巡検記

山田大隆 歴史的鉱山都市で開催された産業遺産保存国際会議―第14回TICCIHフライベルグ会議に参加して―

金丸哲也 古書籍ボタ拾い日本全国北から南から(2)

第88号 2011年3月

小特集 釜石鉱山

森 一欽 日本初の鉱山専用鉄道―工部省鉱山寮釜石鉄道について―

中山喬央 釜石鉱山紀行―文献資料に基づく一考察―

小野崎敏 釜石鉱山資料室について

――――――――――

竹村恒彦 家庭用石炭暖房器具改良普及の一断面―北海道を主とした市井技術者に拠る石炭ストーブ改良例―

石川孝織 ベトナム石炭産業と日本の炭鉱技術―同国石炭情勢と2010年炭鉱訪問記録―

村串仁三郎 九州・筑豊の炭鉱地帯に友子制度は存在していなかったか

菊池今朝和 「風のマント」―モリブデンの諸相と北アのモリブデン鉱山―

島崎光清 銅鉱業と環境問題

品田光春 昭和初期の石油鉱夫養成施設―商工省指導新潟鑿井技術工養成所の概要について―

村田 淳 第9回伊豆地方鉱山遺跡巡検記

金丸哲也 古書籍ボタ拾い日本全国北から南から(3)

第89号 2012年3月

福本寛 ユネスコ世界記録遺産「山本作兵衛コレクション」について

村串仁三郎 山本作兵衛炭鉱絵画にみる筑豊の友子像

―――――――――――

中澤秀雄 炭鉱資料をどのように残すか:産炭地研究会とその活動

―――――――――――

小西信義 夕張市共同浴場が現在にもたらすもの―鉱員共同浴場考―

杉本賢治 足尾銅山―鉱夫の通洞坑職場日誌(Ⅰ)―昭和45年9月25日~12月30日―

中山喬央 日本列島における銅鉱山開発の様相―弥生時代中期~古墳時代中期・東海地方出土青銅器製品の鉛同位体指数に拠る―

島崎光清 石油と環境に関わる歴史的考察

品田光春 『北越石油地誌』について

金丸哲也 古書籍ボタ拾い日本全国北から南から(4)

第90号 2013年3月

川俣修壽 鉱山閉山後の地域活性化策の失敗実例―秋田県阿仁森吉スキー場のケース―

杉本賢治 足尾銅山―鉱夫の通洞坑職場日誌(Ⅱ)―昭和46年1月7日~9月30日―

中山喬央 銅鐸の鉛同位体比が語る日本列島の歴史

金丸哲也 古書籍ボタ拾い全国北から南から(5)

第91号 2014年3月

村串仁三郎 佐藤一男氏の会津鉱山の友子研究について

杉本賢治 足尾銅山―鉱夫の通洞坑職場日誌(Ⅲ)―昭和46年10月1日~昭和47年7月29日―

中山喬央 東北に存在した世界最古の鉄文化

金丸哲也 古書籍ボタ拾い日本全国北から南から(6)

第92号(2014年度・2015年度合併号)2016年4月

菊池今朝和 既望の山―北アルプス鉱山開発史シリーズ3―戦時に呼応した内山鉱山―

小田辰兵衛編 持倉鉱山製錬内容・従業員数等 鉱山局(本邦鉱業一班等)

小田辰兵衛現代語訳・編 「稼業主・小出淳太日記より」持倉鉱山入手・売買経過ドキュメント(真実の記録)

金丸哲也 古書籍ボタ拾い、日本全国北から南から(7)

第93号 2018年4月

品田光春 西山油田の史跡―「西山油田の石油産業遺産」補遺―

村田 淳 アラスカとフェアバンクス地域の地質と鉱山

金丸哲也 古書籍ボタ拾い、日本全国北から南から(8)

金丸哲也 非鉄資源会社から刊行された会社史―鉱山、製錬所編(1945年以降)

第94号 2019年7月

追悼(竹橋直久 水口為和 菊池今朝和 市川五郎)(村田淳記)

竹橋直久 福島県沼尻温泉奥地の「地質観察」

水口 晋 ひたむきに励み、努力をかさねて父の生涯を讃え

水口和枝 川柳 私の部屋

川俣修壽 菊池今朝和さんのモリブデン研究

村田 淳 伊豆の鉱山師、市川五郎の聞き語り

小田辰兵衛 持倉鉱山(新潟県東蒲原郡)製錬所撮影年次の考察

村田 淳 ニュージーランド、オタゴ金鉱山地域

金丸哲也 古書籍ボタ拾い、日本全国北から南から(9)

第95号 2020年3月

金属鉱山研究会設立の趣意

二村一夫 回送・若き日の村上安正さん

久保敦子 悼・村上安正氏

菅井益郎 村上安正さんを偲ぶ

市原 博 私の恩人、村上安正さん

土井徹平 知識とは教えつたえていくもの

横路理紀 横路家と炭鉱

小野崎敏 鍰と鍰のレンガ~溶融金属製錬における鍰・鉱滓の発生とそのスラグ類の活用について

村田 淳 鉱山備林ノート~20世紀初期・大正期を中心に

村田 淳 鉱山、なに、これ(1)鉱山・鉱山業はどのように進めっれるか

三溝博之 上田良論文についてのコメント「大久保政権期における貨幣制度と鉱山行政の再考察~明治政府と佐渡鉱山との関係を事例として~」

上田 良 批評コメントについてのリプライ

金丸哲也 古書籍ボタ拾い、日本全国北から南から(10)北海道釧路と福島県いわきの石炭小特集

第96号 2021年4月

上田 良 大久保政権期における貨幣制度と鉱山事業の再検証

金丸哲也 古書籍ボタ拾い、日本全国北から南から(11)

村田 淳《資料紹介》日本のモリブデン鉱生産と海外事情

資料1 「モリブデン」鉱区紹介ノ件

(秘露特命公使ヨリ外務大臣廣田弘毅宛 1935年)

資料2 米国 モリブデン(陸軍省主計課 1942年)

金丸哲也《新刊紹介》

ふるさと神岡を語る会刊 ふるさと調べ

第二十二集 ふるさとへの追憶(2)阿曽保・鹿間・笈破・杉山

第二十三集 ふるさとへの追憶(3)鉱山住宅地区(鹿間・栃洞・茂住)

青木一男、井口優、小田島昇吉『地底のシリウス―南魚沼の産業遺跡「鉱山」がいま、点された』

第97号 2022年5月

ジェームス・ハリー・モリス(James Morris) 明治前期の英国と足尾銅山の関係

上田 良 現時点および将来的な貨幣制度に関する考察

村田 淳 砂金採取の変遷~揺汰器から浚渫まで(日本・米国・NZ)Ⅰ

金丸哲也 古書籍ボタ拾い、日本全国北から南から(12)

村田 淳 《書籍紹介》蟹澤聰史『石と人間の歴史~地の恵みと文化』

金丸哲也 《新刊紹介》①田川市石炭・歴史博物館『田川市石炭・歴史博物館附属研究所調査報告書 三井田川鉱業所と地域社会』 ②いたや『羽幌炭砿鉄道躍進の記録』

第98号 2023年8月

佐藤一男 追悼

金丸哲也 『会津の鑛山』佐藤一男

村田 淳 サラダしか注文しない、会津もっこす、そして石臼について

佐藤修一 佐藤一男略歴ほか

吉澤荘一 新潟県阿賀町にあった三川鉱山について

モリス、ジェームズ・ハリー 明治期における足尾銅山の食史

金丸哲也 古書籍ボタ拾い、日本全国北から南から(13)

金丸哲也 《新刊紹介》①NPO法人 蔵王鑛山の歴史を語り継ぐ会『蔵王鉱山の思い出』第一集、第二集 ②石川孝織編著『雄別炭砿閉山50年~雄別・尺別・上茶路1970年(昭和45)年の炭鉱閉山・鉄道廃止から半世紀、当時を写真や資料から振り返る』釧路市立博物館

村田 淳 《書籍紹介》石母田正『日本の古代国家』~金属(鉱物)が大和政権の成立にはたした役割~